あなたは家を「3世代先まで住み継ぐもの」と考えたことがありますか?

こころとからだが喜ぶ暮らしを💕住まいる設計士 岩田邦裕です☘

実は、私たちの住まいは、青函トンネルのように次世代へと受け継がれる宝物になりうるのです 🏠

3月13日は「青函トンネル開業記念日」。

1988年に開業したこの巨大プロジェクトは、厳しい海底環境でも100年以上の耐久性を持つよう設計されました。

あなたの家づくりにも、この「長く使い続ける」という視点が大切ではないでしょうか?

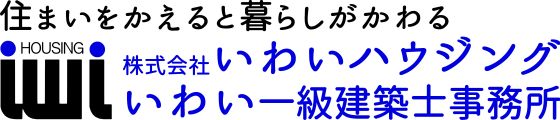

日本の住宅の平均寿命はわずか30年程度と言われています。

一方で、欧米の住宅は100年以上住み継がれることも珍しくありません。

なぜこんなに差があるのでしょう?

実は、長く住み継げる家には、確かな設計思想と工法があるのです。

高気密・高断熱の木造住宅や無垢材の活用など、今日からできる「100年住宅」の秘訣をご紹介します 🔍

家族の歴史を刻み、子や孫の世代まで受け継がれる住まい。

それは単なる建物ではなく、家族の物語を紡ぐ舞台となるのです 💫

長寿命住宅が注目される理由

環境負荷の低減とサステナビリティ

住宅を長く使い続けることは、資源の節約や廃棄物の削減につながります。

短いサイクルで建て替えを繰り返すと、大量の建築廃材が発生してしまうのです 🌎

特に日本では、高度経済成長期に大量供給された住宅が更新時期を迎え、その処分方法が大きな社会問題となっています。

長寿命住宅は、この問題に対する有効な解決策の一つです。

また、家づくりには多くの資源やエネルギーが使われます。

長く住み継ぐことで、一軒あたりの環境負荷を大幅に減らせるのです。

サステナブルな社会を実現するためにも、住宅の寿命を延ばす取り組みが重要になっています 🌱

経済的メリットの大きさ

長寿命住宅は初期投資は少し高くなりますが、長い目で見れば大きな経済的メリットがあります。

頻繁な建て替えコストが不要になるからです 💰

一般的な住宅では30年程度で大規模リフォームや建て替えが必要になり、その費用は新築時と同等かそれ以上になることもあります。

また、高断熱・高気密住宅では、光熱費の大幅な削減も見込めます。

月々の住居費を考えると、長期的には大きな節約になるのです。

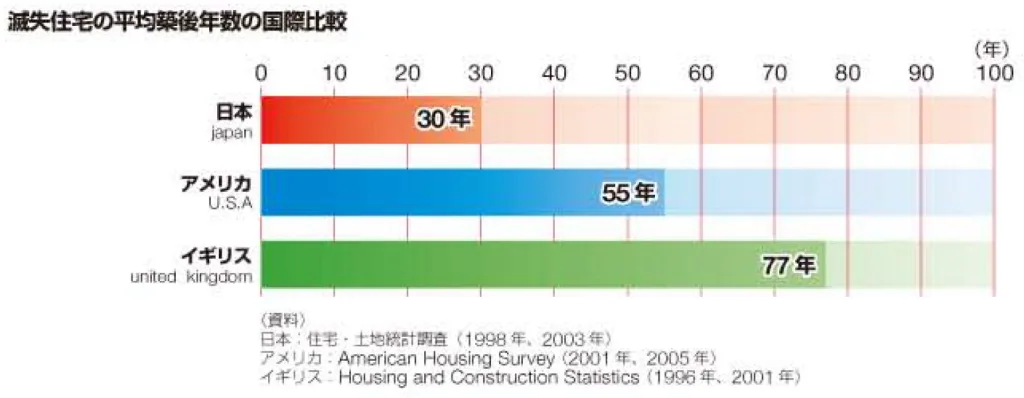

さらに、世代を超えて住み継げる家は、家族の大切な資産として価値が維持されやすくなります 📈

青函トンネルから学ぶ耐久性の秘訣

基礎構造の重要性

家の寿命を左右する最も重要な要素の一つが「基礎」です。

青函トンネルが厳しい海底環境に耐えられるのは、その堅固な基礎構造があるからこそです 🏗️

住宅においても、地盤調査をしっかり行い、その土地に適した基礎工法を選ぶことが大切です。

地盤の調査結果に基づいて、必要であれば、最適な地盤改良を行うことも大切です。

地盤の状態を無視した基礎設計は、将来的に不同沈下などの深刻な問題を引き起こします。

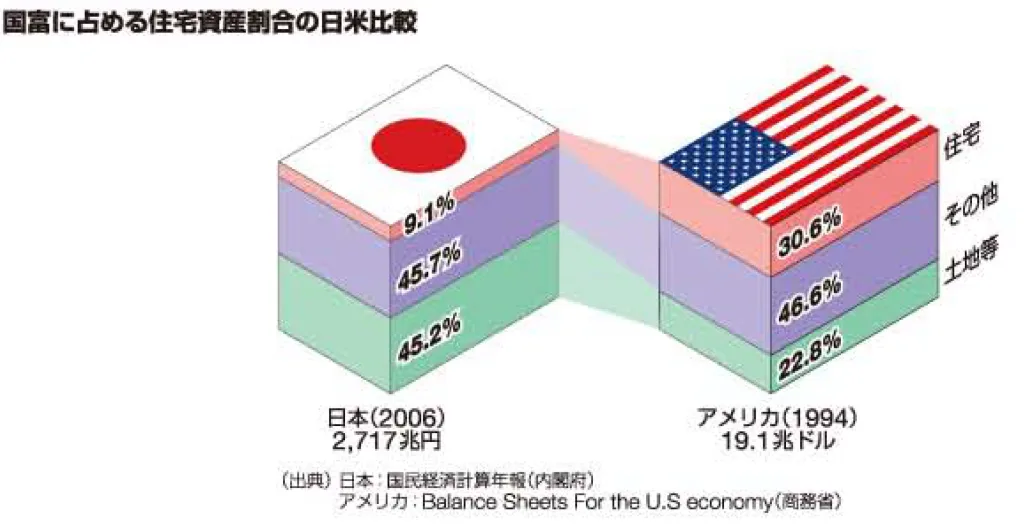

特に注目したいのが「べた基礎」と呼ばれる工法です。

建物全体を支える面で地盤と接するため、荷重が分散され、地震にも強い構造となります。

そのうえ、ベースコンクリートによって、地面からのシロアリの侵入が防げます。

打ち継ぎ面などからのシロアリの侵入を防ぐ工夫をすれば、さらに安心です。

また、基礎の配筋や打設方法も耐久性に大きく影響します。

鉄筋量や配置、コンクリートの品質管理などは、許容応力度計算などによる構造計算をしてください。

目に見えない部分だからこそ妥協せず丁寧に施工することも重要です 🔧

構造躯体の選択と設計

長寿命住宅の骨格となる構造躯体は、100年単位の耐久性を視野に入れて選ぶ必要があります。

木造、鉄骨造、RC造など、それぞれの特性を理解して最適な選択をしましょう 🏠

木造住宅では、適切な防腐・防蟻処理を施した高品質な構造材を使用することで、驚くほどの耐久性を発揮します。

聖徳太子が西暦607年に完成されたとされる世界最古の木造建築物、法隆寺は、今も使われています。

北欧や北米の木造住宅が何世代にも渡って住み継がれている事実も耐久性の高い証拠です。

また、構造計算をしっかり行い、地震や台風などの災害に耐えられる設計にすることも重要です。

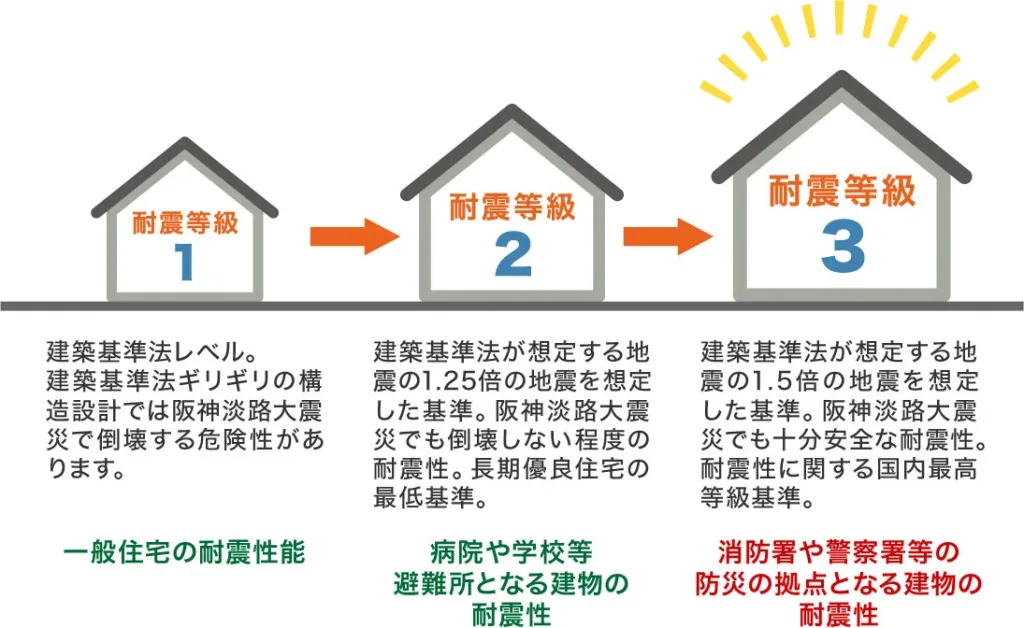

耐震等級3の住宅は、建築基準法で定められた一般的な住宅の1.5倍の耐震性能を持っています。

さらに、雨漏りは家の寿命を縮める大敵です。

屋根や外壁の防水設計、適切な軒の出の確保など、水の侵入を防ぐ工夫も欠かせません 💧

次世代に引き継ぐための設計ポイント

可変性のある間取り設計

家族構成やライフスタイルの変化に柔軟に対応できる間取りは、住宅の長寿命化に大きく貢献します。

将来の変化を見据えた設計が重要なのです 🔄

具体的には、構造壁を最小限にして内部の間仕切りを自由に変更できる「スケルトン・インフィル」という考え方があります。

骨組み(スケルトン)と内装(インフィル)を分離する設計手法です。

また、将来的に二世帯住宅や賃貸部分への変更が可能な「2ウェイアクセス」も有効です。

廊下や階段の配置を工夫することで、一つの家を独立した二つの空間として使えるようになります。

子どもの成長、親の介護、在宅勤務の増加など、ライフステージの変化に応じて間取りを変更できる住宅は、長く快適に住み続けられる大きな要素となります 📐

メンテナンス性を考慮した設備設計

どんなに頑丈な家でも、設備機器は定期的な更新が必要です。

そのメンテナンスのしやすさが、住宅の長寿命化を左右します 🔧

配管スペースを十分に確保し、点検口を適切に配置することで、将来の配管修理やリフォームがスムーズに行えます。

特に水回りの配管は、交換が容易な位置に配置することが重要です。

また、設備更新を見据えた「スケルトン配管」も有効な手法です。

主要な配管を壁や床に埋め込まず、点検可能な空間に集約して配置します。

電気配線においても、将来的な増設を考慮した容量設計や、配線ルートの確保が大切です。

スマートホーム技術の進化に対応できる柔軟性を持たせましょう ⚡

高気密・高断熱と自然素材が支える長寿命化

結露防止と構造体保護の仕組み

住宅の大敵である「結露」。これを防ぐことが長寿命化の重要なポイントです。

高気密・高断熱工法は、単に省エネルギーだけでなく、結露防止という大きな役割も担っているのです 💧

壁内部に発生する「内部結露」は目に見えないため特に危険です。

木材が腐食したり、断熱材の性能が低下したりする原因となります。

適切な気密シートや防湿層の施工が不可欠です。

結露は木造だけの問題ではなく、それ以外の構造でも木は使われています。

鉄骨造の場合には、木が腐るだけでなく、鉄が錆びます。

また、熱橋(ヒートブリッジ)と呼ばれる熱の逃げ道も結露の原因となります。

柱や梁などの構造材を断熱材で包む「外張り断熱」などの工法で、熱橋を減らすことが効果的です。

計画的な換気システムも重要です。

24時間換気システムを適切に設計・施工することで、室内の湿度コントロールが可能になります 🌀

無垢材と天然素材がもたらす調湿効果

自然素材には、住まいを長持ちさせる優れた特性があります。

特に無垢材は、調湿機能を持ち、結露を防いで住宅の寿命を延ばす効果があるのです 🌳

無垢の木材は、湿度が高いときには水分を吸収し、乾燥しているときには水分を放出するという優れた特性を持っています。

これにより室内の湿度が一定に保たれ、結露の発生を抑制します。

また、漆喰や珪藻土、自然素材壁紙などの天然素材の壁材も同様の調湿効果があります。

化学物質を含む建材と比べて、空気環境の改善にも役立ちます。

これらの自然素材は経年変化による味わい深さも魅力です。

時間とともに風合いを増し、住む人に愛着を持たせる効果もあります 🎨

長寿命住宅の維持と次世代への継承

定期的なメンテナンスの重要性

どんなに優れた設計・施工の住宅でも、適切なメンテナンスなしには長寿命は実現できません。

計画的な点検と補修が住まいの寿命を大きく左右するのです 🔍

外壁塗装は一般的に10年程度、屋根のメンテナンスは15〜20年程度を目安に行うことが推奨されています。

適切な時期に行うことで、大規模な修繕を防ぎ、コストを抑えることができます。

住まいの「健康診断」として、定期的な点検を専門家に依頼することも効果的です。

小さな不具合を早期に発見し、対処することで、大きなダメージを防ぐことができます。

住まいの記録簿(住宅履歴情報)を作成し、修理やリフォームの履歴を残しておくことも重要です。

次世代に引き継ぐ際の貴重な情報となります 📝

住み継ぐ文化の醸成と継承方法

長寿命住宅を活かすためには、「住み継ぐ」という文化や価値観を育むことも大切です。

日本でも昔は住宅を世代を超えて受け継ぐ文化がありました 👨👩👧👦

欧米では住宅を「資産」として捉え、適切にメンテナンスを行いながら次世代に引き継ぐ考え方が根付いています。

日本でも改めてこの価値観を見直す動きが広がっています。

また、相続時の税制面での工夫も重要です。

二世帯住宅の活用や、相続税の特例制度を活用することで、円滑な住宅の継承が可能になります。

そして何より、住み継ぐ価値のある「愛される家」を作ることが基本です。

家族の思い出が詰まった住まいは、次世代にとっても大切な宝物となるでしょう ❤️

まとめ:100年先を見据えた住まいづくり

長寿命住宅の実現には、確かな技術と長期的な視点が欠かせません。

青函トンネルから学ぶ耐久性の考え方は、私たちの住まいづくりにも大いに参考になります 🏠

基礎や構造体への投資、可変性のある間取り、メンテナンスのしやすさ、高気密・高断熱設計、そして自然素材の活用。

これらのポイントを押さえることで、世代を超えて受け継がれる住まいを実現できるのです。

長寿命住宅は、単に長く住めるというだけでなく、環境への配慮や経済的メリット、そして何より、家族の歴史を紡ぐ大切な舞台となります。

100年先の家族の笑顔を想像しながら、今日の住まいづくりを考えてみませんか? 💭

住まいづくり相談のご案内

あなたの住まいづくりにも、長寿命の視点を取り入れたいとお考えでしたら、ぜひ私たちの「住まいづくり相談」をご利用ください。

豊富な経験を持つ設計士が、あなたの理想の住まいづくりをサポートいたします。

お問い合わせは簡単です。

と0120-71-3804にお電話ください。

(いわいハウジングの代表番号は0586-71-3800)

パソコン・スマホの方は下記のボタンから

それでは、また明日(‘ー‘)/~~

#長寿命住宅 #100年住宅 #高気密高断熱 #無垢材の家 #住まいづくり