東日本大震災から14年、今こそ考える防災の重要性

あなたは、大切な家族を守るために何を準備していますか?

災害はいつ、どこで起きるか分かりません。

東日本大震災から14年が経った今、改めて「災害に強い住まい」について考えてみませんか? 🏠

私は、阪神淡路大震災の際に建築相談員として被災地に入りました。

避難所で寒さに震える被災者の姿を目の当たりにした経験から、私たちは災害に強い家づくりの重要性を痛感しました。

家は単なる「住む場所」ではなく、災害時には命を守る砦となり、平時には健康で快適な生活を支える基盤なのです。

今回は、耐震等級3の構造設計の重要性から、災害時のライフライン確保の方法まで、安全な住まいづくりのポイントをご紹介します。

あなたと家族の安全を守るための知識を、ぜひ一緒に学んでください!

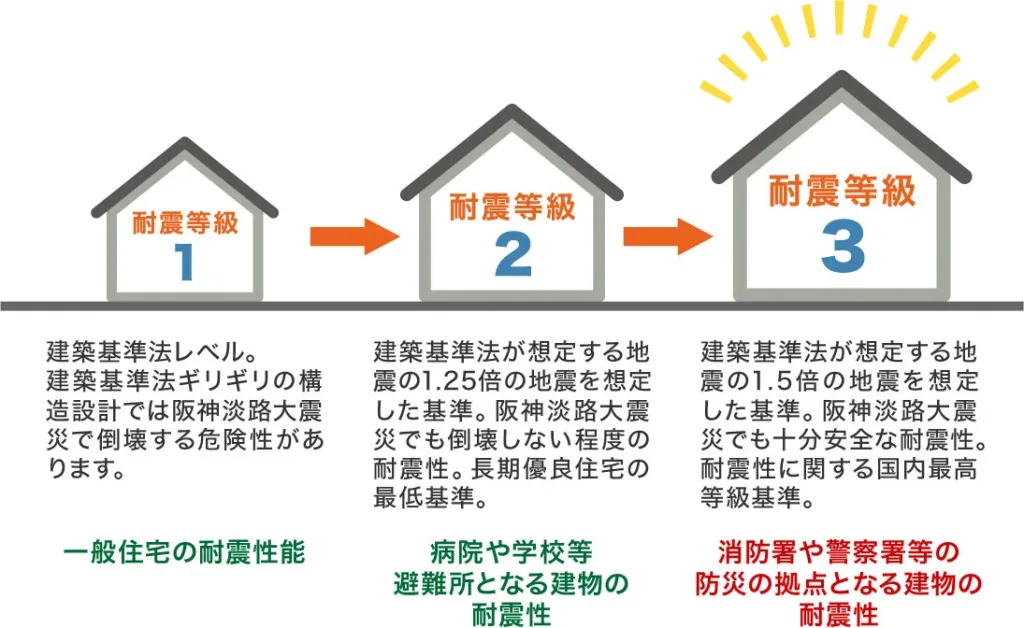

地震に強い住まいの基本知識

耐震等級3とは何か?その重要性

「耐震等級」という言葉を聞いたことはありますか?

これは住宅の耐震性能を示す指標で、1〜3までのランクがあります。

最も高いレベルが「耐震等級3」で、等級1の1.5倍の耐震性を持ちます。

具体的には、震度6強〜7といった大地震でも、倒壊・崩壊しない強度が求められるのです 🏢

耐震等級3の住宅は、災害時の救護活動の拠点となる消防署・警察署などの建物と同等の基準となっています。

つまり、一般住宅としては最高レベルの耐震性能を持つということです。

実は、耐震等級3を確保するためには、等級1の1.86倍(軽い屋根の場合)もの耐力壁が必要になります。

単純に1.5倍ではないのです。

建築基準法(耐震等級1)で求められている壁量は、あくまで最低限の基準。

予想外の大地震や連続した揺れに備えるためにも、等級2や3のような余裕をもった壁量を確保することをおすすめします 💪

液状化対策の重要性

地震の際に怖いのは、建物の揺れだけではありません。

地盤の液状化も大きな被害をもたらす可能性があります。

特に、低地や埋立地などでは液状化のリスクが高まります。

液状化対策としては、地盤調査を徹底して行い、必要に応じて地盤改良や杭基礎の採用などの対策を講じることが重要です。

住宅を建てる前に、その土地の地形や地質を十分に調査し、適切な対策を取ることで、液状化による被害を最小限に抑えることができます 🔍

災害時のライフライン確保

電気・水道・ガスが止まったときの対策

災害時には、電気・ガス・水道などのライフラインが寸断されることがあります。

特に大規模な災害では、復旧までに数日から数週間かかることも珍しくありません。

そのような状況に備え、どのような対策が必要でしょうか? 🔌

まず、電気については、太陽光発電システムや蓄電池の導入が効果的です。

これにより、停電時でも最低限の電力を確保することができます。

また、ポータブル発電機やソーラーチャージャーなどの備えも有効です。

水道については、雨水タンクの設置や井戸の確保が考えられます。

また、飲料水や生活用水として使用できる水を、最低でも3日分(できれば1週間分)備蓄しておくことが重要です。

ガスについては、プロパンガスやカセットコンロなど、都市ガスに依存しない調理手段を確保しておくと安心です。

また、最近では災害時にも使用できるキャンプ用の薪ストーブなども注目されています 🔥

断熱性能の高い住まいの重要性

災害時、特に冬場の停電は命に関わる問題となります。

阪神淡路大震災の際、避難所で寒さに震える被災者の姿を目の当たりにした経験から、断熱性能の高い住まいの重要性を痛感しました。

高断熱・高気密の住まいは、電気が止まっても室内温度が急激に下がりにくく、寒さをしのぐことができます。

また、夏場の暑さ対策としても有効です。

断熱性能を高めることは、災害時の生存率を上げるだけでなく、平時の省エネや快適性にもつながります 🌡️

家族の防災意識を高める住まいの工夫

防災グッズの収納スペースを確保する

いざという時のために防災グッズを準備していても、収納場所がなければ意味がありません。

防災グッズは、いつでもすぐに取り出せる場所に保管することが大切です。

玄関近くの収納スペースや、リビングの一角に防災グッズ専用の収納を設けるなど、工夫次第で効果的な防災対策になります。

また、家族全員が防災グッズの場所を把握しておくことも重要です 📦

家族で防災訓練を行う習慣づけ

住まいの工夫だけでなく、家族の防災意識を高めることも重要です。

定期的に家族で防災訓練を行い、避難経路や避難場所、連絡方法などを確認しておきましょう。

特に、3月11日の「防災意識を育てる日」には、家族全員で防災について話し合う機会を設けるのがおすすめです。

子どもたちにも分かりやすく防災の重要性を伝え、家族全員で防災意識を高めていきましょう 👨👩👧👦

いわいハウジングの安全な住まいづくりの哲学

阪神淡路大震災の教訓から生まれた住まいづくり

わたしは、阪神淡路大震災の際に建築相談員として被災地に入りました。

避難所で寒さに震える被災者を目の当たりにしたことをきっかけに、災害に強い家の建設に取り組んできました。

この体験から学んだ二つの重要な教訓があります。

一つは「地震に強い家の必要性」、もう一つは「電気が止まっても家で生活ができる断熱性、快適性、省エネ性の大切さ」です。

これらの教訓をもとに、安全で快適な住まいづくりを追求しています 🏡

現代技術で実現する理想の住まい

現在、私たちは高性能な住宅を実現するための優れた技術を持っています。

例えば、燃えない腐らないパネルと木造在来構造を組み合わせたハイブリッド構造による耐久性と耐震性の向上!

結合部を切り欠いてしまうという在来木造の欠点を補うため、要所要所で金物候補を採用する。

木造だから実現できる高気密・高断熱設計による効率的な室内温度の維持性能の向上。

最新の耐震設計である応力度解析による構造設計で住宅の耐震性能の信頼度が向上しています。

これらの技術を駆使することで、災害時の安全性はもちろん、日常生活における快適性と省エネ性も大幅に向上させることができます。

未来へつなぐ住まいづくりは、高耐震・高耐久・高気密・高断熱の住まいは、単に災害に強いだけではありません。

ヒートショックのリスクを軽減し、特に高齢者の方々の安全も守ります 🌟

まとめ:災害に備えた住まいづくりで家族を守る

災害に強い住まいづくりは、家族の命と安全を守るための重要な投資です。

耐震等級3の構造設計、液状化対策、ライフライン確保の方法、断熱性能の向上など、様々な観点から総合的に考えることが大切です。

また、住まいの工夫だけでなく、家族全員の防災意識を高め、定期的な防災訓練を行うことも忘れてはいけません。

東日本大震災から14年、阪神淡路大震災から30年が経ちましたが、災害はいつでも起こりうるものです。

私たちの使命は、震災の教訓を活かし、未来の世代に安心して住み継げる家を提供することです。

あなたとあなたの大切な家族を守るための住まいづくりを、今一度考えてみませんか? 💭

災害に強い住まいづくりには、専門的な知識と経験が必要です。

不安や疑問があれば、ぜひ経験豊富な設計士による住まい相談をご利用ください。

あなたの理想の住まいづくりをサポートいたします。

住まいづくり相談のご案内

「災害に強い家を建てたい」

「既存の家の耐震性を高めたい」

「断熱性能を向上させたい」など、住まいに関するお悩みはありませんか?

私たちの経験豊富な設計士が、あなたの理想の住まいづくりをサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

一緒に、安全で快適な住まいを実現しましょう! 📞

お問い合わせは簡単です。

と0120-71-3804にお電話ください。

(いわいハウジングの代表番号は0586-71-3800)

パソコン・スマホの方は下記のボタンから

それでは、また明日(‘ー‘)/~~

防災住宅 #耐震等級3 #災害対策 #安全な住まい #家族の安全