あなたは自宅の火災リスクについて考えたことがありますか?

「我が家は大丈夫」と思っていませんか?

こころとからだが喜ぶ暮らしを💕

ローンアドバイザー建築士 岩田邦裕です☘

実は、日本では年間約3万件もの住宅火災が発生し、多くの尊い命が失われています。

たった一つの小さな油断が、かけがえのない家族の命や大切な住まいを一瞬で奪ってしまうのです。

3月7日の「消防記念日」を機に、住まいの防火・防災対策について真剣に考えてみませんか?

火災は突然やってきます。

その時、あなたと家族の命を守れるのは、今日からの備えだけです。

住宅の構造選びから日常の心がけまで、防火対策は意外とシンプルです。

しかし、知らないだけで命取りになることも。

本記事では、住宅火災から家族を守るための具体的な方法を紹介します。

併せて、災害に強い住まいづくりのポイントも紹介します。

火災保険の選び方まで、安全な住環境を実現するための情報が満載です。

あなたの大切な家族と住まいを守るために、今すぐできることから始めてみましょう❗

住宅火災の現状と恐ろしさを知る

日本の住宅火災の実態

総務省消防庁の統計によると、日本では年間約3万件の火災が発生しています。

そのうち約6割が建物火災で、さらにその半数以上が一般住宅での火災です。

住宅火災による死者数は年間約1,000人に上り、その7割が65歳以上の高齢者となっています。

特に就寝中の火災は逃げ遅れにつながりやすく、死亡リスクが高まります😱

住宅火災の主な原因

住宅火災の原因として最も多いのはコンロなどの調理器具です。

ついうっかり火をつけたままその場を離れたり、油の過熱による出火が少なくありません。

次いで多いのがたばこの不始末やストーブなどの暖房器具です。

また、近年は電気機器のショートや過熱による火災も増加傾向にあります。

身近なものが火災の原因になり得ることを認識しておく必要があるのです🔥

火災による被害の深刻さ

火災による被害は命の危険だけではありません。

住まいや財産の喪失、さらには火災後の精神的ショックも計り知れません。

火災で全焼した場合、家の再建には数千万円の費用がかかることも。

また、煙による一酸化炭素中毒や、やけどなど、深刻な健康被害を受けることもあります。

火災の恐ろしさは、実際に経験してみないとわからないものです💦

耐火・準耐火構造で安全な住まいづくり

耐火構造と準耐火構造の違い

耐火構造とは、建物の主要構造部が火災による倒壊や延焼を防ぐ性能を持つ構造です。

具体的には、鉄筋コンクリート造や鉄骨造に耐火被覆を施したものなどが該当します。

一方、準耐火構造は耐火構造ほどではないものの、一定時間の耐火性能を持つ構造を指します。

木造住宅でも石膏ボードなどの防火材料を用いることで準耐火構造にすることが可能です👍

住宅の構造による火災リスクの違い

木造住宅は、温かみのある住空間を実現できます。

しかし、火災に対しては弱いという特性があります。

一方、鉄筋コンクリート造は耐火性に優れています。

しかし、コストが高くなります。

どの構造を選ぶかは予算や住環境によります。

木造住宅を選ぶ場合は、防火対策に特に注意を払う必要があるでしょう。

構造による火災時の避難可能時間の違いを理解しておくことも重要です⏰

防火設備の種類と効果

住宅の防火設備として最も基本的なものは、住宅用火災警報器です。

早期に火災を発見することで、被害を最小限に抑えることができます。

その他にも、スプリンクラーシステム、防火シャッター、防火ドアなどがあります。

特に寝室や台所など火災リスクの高い場所には、適切な防火設備の設置が推奨されます。

また、消火器を各階に配置しておくことも初期消火には効果的です🧯

火災保険の選び方と重要性

火災保険の基本的な仕組み

火災保険は、火災による建物や家財の損害を補償する保険です。

火災だけでなく、落雷や破裂・爆発などの損害も補償の対象となります。

また、オプションで、水災や風災、さらには地震も補償範囲に含めることができます。

保険料は建物の構造や築年数、所在地などによって異なります。

自分の住まいに合った補償内容を選ぶことが大切です💰

自分の住まいに合った保険の選び方

火災保険を選ぶ際には、まず建物の評価額と家財の評価額を正確に把握しましょう。

次に、どのようなリスクに備えるかを考えます。

水害の多い地域なら水災補償、地震リスクが高ければ地震保険の検討が必要です。

また、補償期間や免責金額(自己負担額)も重要なポイントです。

複数の保険会社の見積もりを比較し、コストパフォーマンスの良い保険を選びましょう📝

地震保険との関係性

地震保険は、火災保険とセットで加入する必要があり、単独では加入できません。

地震・噴火・津波による火災、倒壊、埋没、流失などの損害を補償するものもあります。

日本は地震大国であり、地震によるリスクも高いため、地震保険への加入も検討すべきでしょう。

ただし、地震保険の補償額は火災保険の30〜50%が上限となります。

補償内容と保険料のバランスを考えて選びましょう🏠

家庭でできる具体的な防火対策

日常生活での注意点

火災予防の基本は、火の元の管理です。

調理中はコンロから離れないこと、暖房器具の周りに燃えやすいものを置かないことです。

そして、就寝前や外出前の火の元確認を習慣化することも重要です。

また、タコ足配線を避け、電気コードの劣化をチェックすることも大切です。

小さな子どもやお年寄りがいる家庭では、安全装置付きの調理器具や暖房器具を選ぶと良いでしょう🔍

防災グッズと非常持ち出し袋の準備

万が一の火災に備えて、消火器や火災警報器の設置は必須です。

消火器は定期的な点検も忘れずに行いましょう。

また、火災時の避難に備えて、非常持ち出し袋の準備も重要です。

非常持ち出し袋には、現金や通帳のコピー、救急セット、飲料水、非常食、携帯ラジオ、懐中電灯などを入れておきます。

家族みんなが取り出しやすい場所に保管しておきましょう🎒

火災時の避難計画と訓練

家族で火災時の避難経路を話し合い、実際に避難訓練を行うことが大切です。

特に就寝中の火災は逃げ遅れる可能性が高いため、寝室からの避難経路は複数確保しておくべきです。

また、煙を吸わないよう姿勢を低くして避難すること、いったん避難したら絶対に戻らないことなどが基本です。

避難の基本ルールを家族全員が理解しておく必要があります。

「火事だ!」と大声で周囲に知らせることも重要なポイントです🚶♀️

防災対策で地震や台風にも強い住まいに

地震に強い住まいの特徴

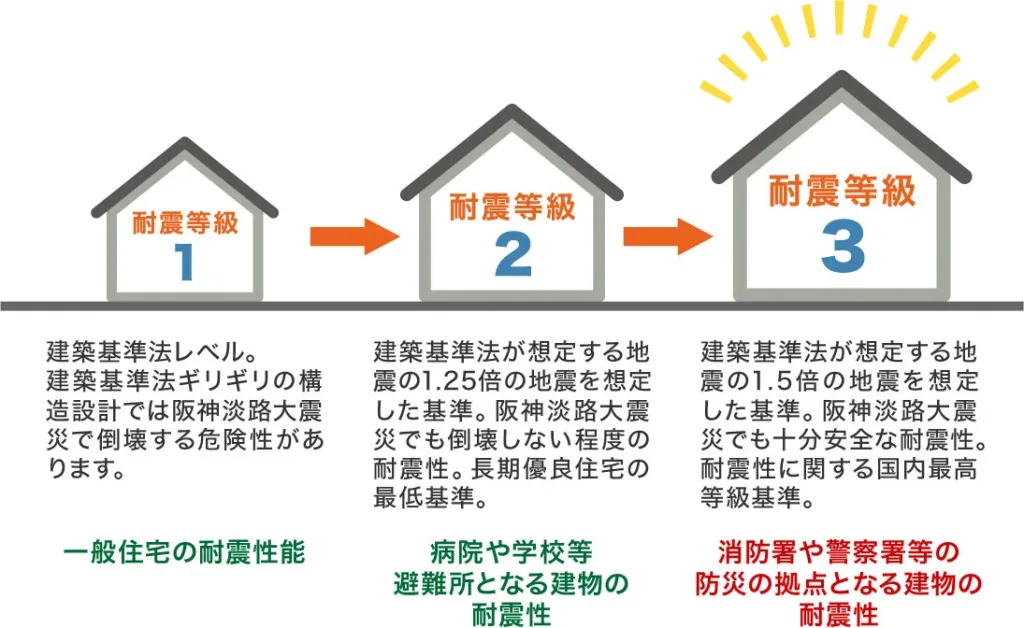

地震に強い住まいの基本は、耐震性の高い構造です。

1981年以降の新耐震基準の建物は、震度6強~7程度の大規模地震で倒壊しないレベル

2000年には、主に木造住宅の耐震性向上を目的として、新耐震基準がさらに強化されました。

さらに厳しい耐震等級3と認定された住宅は、大地震でも倒壊しにくいです。

熊本地震の際は、耐震等級3の住宅で大きく損傷したものはありませんでした。

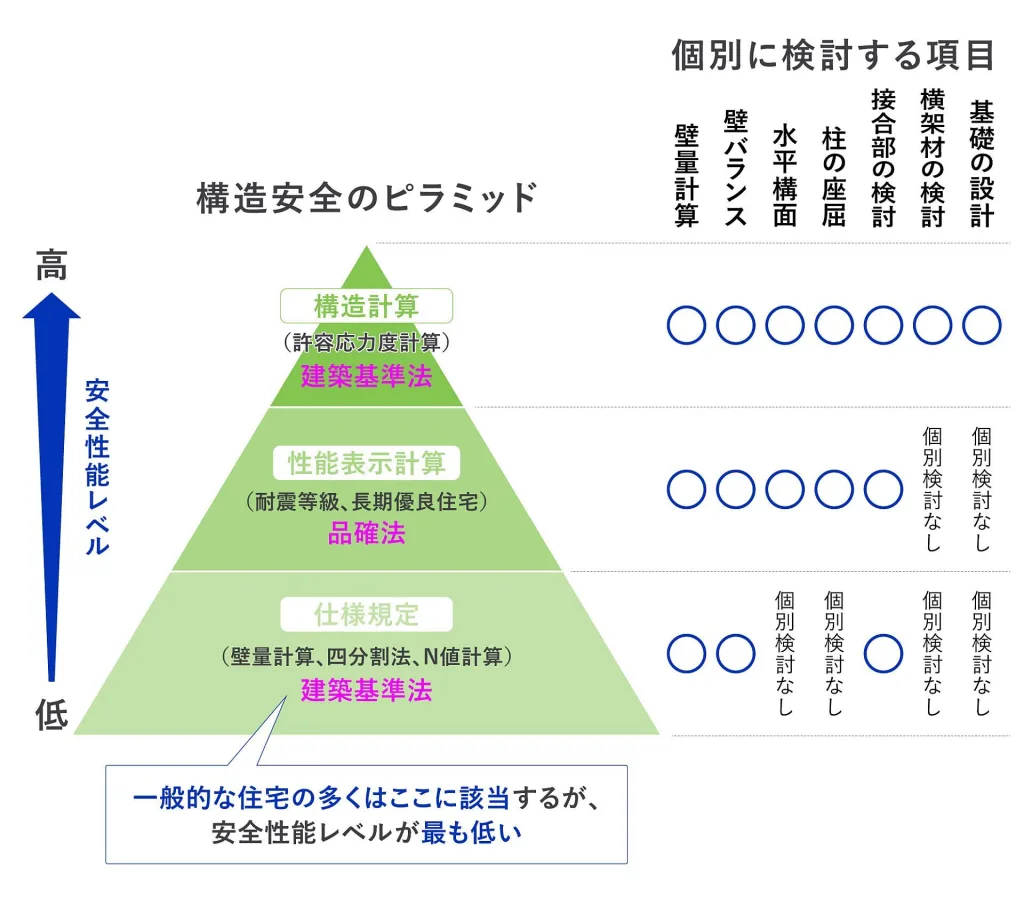

木造住宅では、筋交いや耐力壁をバランスよく配置することが重要です。

バランスよく設計されているかは、設計方法で分かります。

設計者の勘で設計されたものでなく、許容応力度計計算で設計されていれば、とても安心です。

また、家具の固定や窓ガラスの飛散防止フィルム貼付なども、地震による二次被害を防ぐ効果的な対策となります🏢

台風や水害に備える住まいの工夫

耐風等級2と認定されている住宅は台風でも安心です。

台風や水害に備えるには、立地選びが重要です。

ハザードマップで浸水リスクを確認し、可能なら高台に住むことが理想的です。

また、雨戸やシャッターの設置、屋根や外壁の定期的なメンテナンス、排水溝の清掃なども効果的です。

浸水リスクが高い地域では、1階に重要な設備や家財を置かないなどの工夫も必要です。

止水板や土のうの準備も忘れずに行いましょう🌀

複合災害への備え

大地震後の火災や、台風による停電と熱中症など、複合災害への備えも重要です。

防災用品には消火器だけでなく、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、水や食料の備蓄も含めるべきです。

また、災害時の連絡方法や集合場所を家族で決めておくことも大切です。

地域の防災訓練に参加し、ご近所との関係を築くことも、災害時には大きな助けになるでしょう🤝

最新の防災・防火技術と設備

スマートホームで実現する防火システム

最近では、IoT技術を活用したスマートホームセキュリティシステムが注目されています。

スマート火災警報器は、煙や熱を検知すると自動的にスマートフォンに通知を送ります。

外出先からでも自宅の状況を確認でき、早期対応が可能です。

また、地震時に自動的に電気のブレーカーを遮断して、地震時の漏電火災を防ぐ装置もあります。

これは、震度5強相当以上の揺れを感知し、1台で家中の電気を遮断します!

ガスの自動遮断システムなども、火災予防に役立ちます📱

火災シミュレーションと防災計画

専門家による火災シミュレーションを活用すると、自宅の火災リスクを視覚的に理解できます。

火災時の煙の広がり方や避難経路の安全性などを事前に把握することで、より効果的な防災計画を立てることができます。

ハザードマップと併せて活用することで、地域特有のリスクも含めた総合的な防災対策が可能になります。

防災・防火対策は、専門家のアドバイスを受けると安心です🧠

まとめ:今日から始める安全な住まいづくり

住宅火災は決して他人事ではありません。

日本では年間約3万件もの火災が発生し、多くの尊い命が失われています。

しかし、適切な防火・防災対策を講じることで、そのリスクを大幅に減らすことができるのです。

本記事では、次のことを紹介しました。

- 耐火・準耐火構造の特徴から火災保険の選び方

- 家庭でできる具体的な防火対策

- 安全な住環境を実現するための様々な方法

特に重要なのは、住宅用火災警報器の設置、定期的な避難訓練、そして日常生活での火の元管理です。

また、地震や台風などの自然災害に備えた住まいづくりも忘れてはなりません。

災害は複合的に発生することも多いため、総合的な防災計画が必要です。

最新の防災・防火技術や設備を取り入れることも、家族の安全を守る有効な手段となります。

あなたの大切な家族と住まいを守るために、今日からできることから始めてみませんか?

小さな一歩が、かけがえのない命を守ることにつながるのです。

住まいづくり相談のご案内

住まいの安全対策についてさらに詳しく知りたい方へ!

そんなあなたのために、

私たちは無料の住まいづくり相談を行っています。

経験豊富な専門家が、

あなたの状況やニーズに合わせて、

最適な対策をご提案いたします。

相談は完全無料、オンラインでも対応可能です。

この機会に、

あなたの理想の暮らしづくりを考えてみませんか?

あなたの健康的で

快適な暮らしのために、私たちがお手伝いします。

お問い合わせは簡単です。

と0120-71-3804にお電話ください。

(いわいハウジングの代表番号は0586-71-3800)

パソコン・スマホの方は下記のボタンから

それでは、また明日(‘ー‘)/~~